就在他因病告老还乡之前,还念念不忘为家乡学子请命。他深知黔南偏远落后,人民贫穷,举子进京应试,常因路途遥远,程资匮乏而贻误考期。更为贫穷的举子因凑不足沿途盘费而望京兴叹,也因之埋没了许多优秀人才。他面奏乾隆帝备说其原委,望皇上予以体恤。乾隆帝感其拳拳爱民之心和为国家选拔人才的至忠至诚,立降谕旨:“饬沿途府州县,凡黔南举子进京应试,均以火牌(乾廷紧急文书)资送。”这一特殊的待遇一直执行到清朝末年,对黔南教育文化事业的发展作出了积极的贡献。

他告老还乡后,不顾年高体弱,为家乡教育文化倾注了大量心血,把养老金的大部分都捐献在兴教助学,美化家园等方面。黔南学政洪亮吉专程到黔西看望他,他也不忘兴教办学之事,希望洪亮吉为黔南的教育事业竟心尽力,力争朝廷的关注和支持。

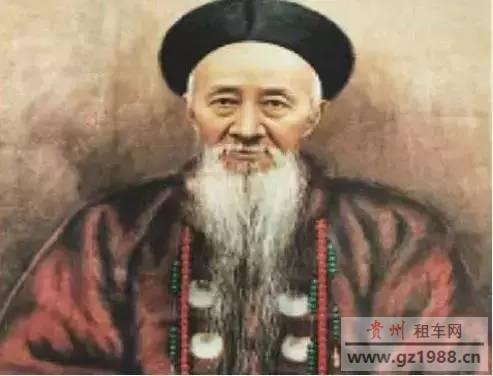

恭勤贤良 百世留芳

李世杰从一名“捐例”小官到封疆大吏,一品重臣,他非科举正途入仕,却能政绩卓著,受民众拥戴和朝廷重用,在乾隆年间的封疆大臣中实属少见。他仕而后学,兼资文武,政绩卓然,在清史上留下了光辉的一页。《郎潜纪闻》曰:“黔西李汉三世杰,以巡检至兵部尚书;广顺刘松齐清,以拔贡至总兵;松桃杨诚村芳,以吏员取通侯,并天挺异才,兼资文武,皆不由科目进身,时称黔中三奇男”。

他每到一地做官,都以民为本,重调查研究,实行一系列顺乎民意,深得民心的治理措施。他恪尽职守,为政清廉,惩腐治贪决不手软。当他在镇江离任时,沿途百姓洒泪相送,称他为“李青天”。在清代,有史学家把他比喻为汉朝名吏“仇览”、“朱邑”和西周贤相“召伯、甘棠”。

乾隆59(1794)年,李世杰因病在黔西逝世,前来吊唁者络绎不绝。乾隆帝谕表“殊堪轸惜”,赐谥“恭勤”并荣封三代,祖、父考妣皆享其殊荣。乾隆帝还书御祭文纪念他一生的功绩,称赞他为“精良综事之材”,“重清白爱民之选。苟勤俭以奉,克矢志于冰霜”,“才称敏练,性本公廉”……对他一生为官的政绩德操作了很高的评价。乾隆60年,经黔南巡抚冯光熊奏请,入祀贤良词。

李世杰留下的遗著有《世杰奏议》、《家山纪事诗》、《南征草》及几篇序记,可惜大都遗失。